Unvergängliche Narben des Krieges in den Herzen der Generationen…

Vom 23. bis 29. August fand in Berlin eine Reihe groß angelegter Veranstaltungen statt, deren tiefere Bedeutung durch ihr gemeinsames Leitmotiv bestimmt war: „80 Jahre seit dem Ende des Krieges – Schicksal der Nachkriegsgenerationen“. Initiator und Hauptkoordinator dieser erstmaligen Aktion im Bundesland Berlin war der Beauftragte des Berliner Senats für Angelegenheiten der Russlanddeutschen, Spätaussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge, Walter Gauks.

Wie bekannt, wirkten sowohl der Erste Weltkrieg als auch der darauf folgende Zweite Weltkrieg, dessen 80. Jahrestag des Endes in diesem Jahr überall begangen wird, als eine Art „Katalysator“ für zahlreiche territoriale Veränderungen – auch auf dem europäischen Kontinent. Besonders massiv und zynisch wurde die Grenzverschiebung durch das Hitlerreich betrieben. Später wurden die neuen Grenzen Europas von den Siegermächten festgelegt, die das nationalsozialistische Deutschland besiegt hatten.

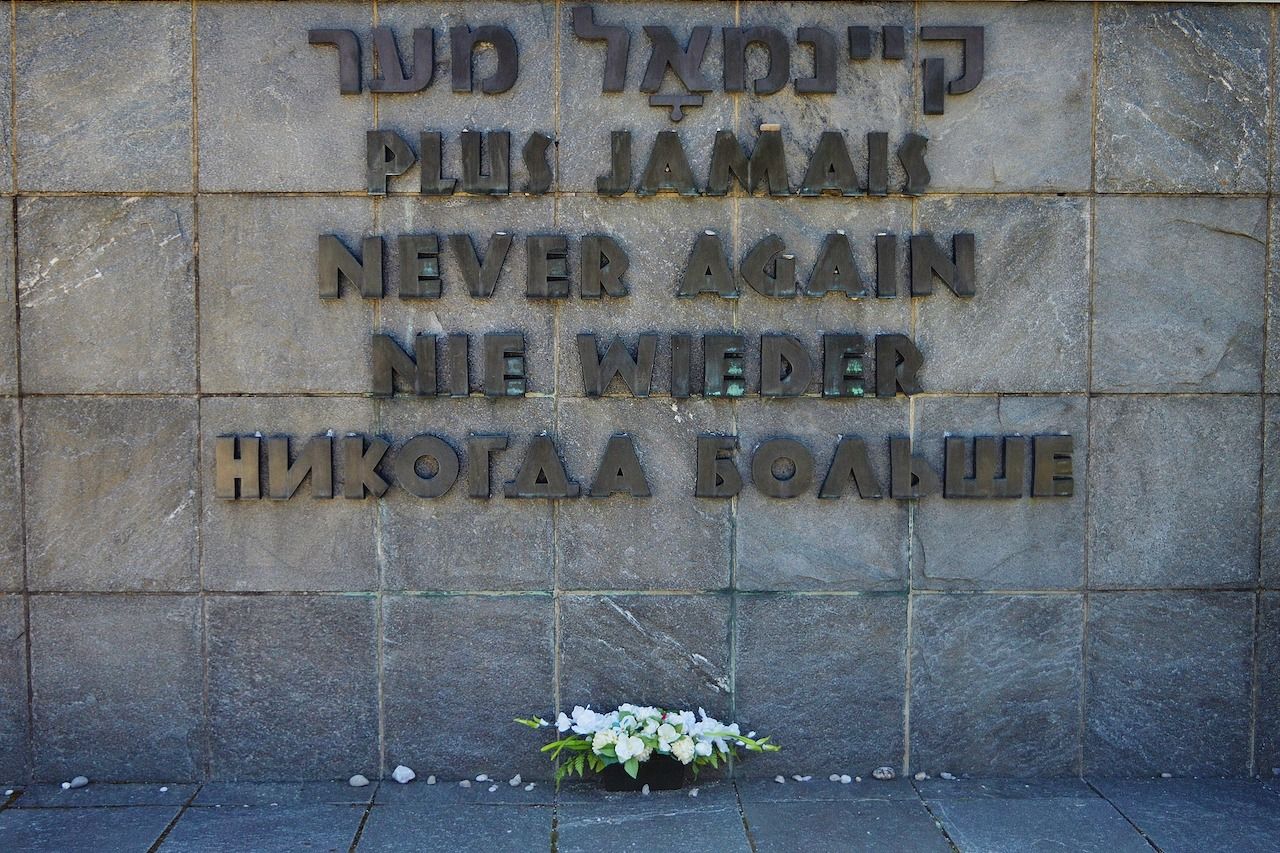

Jede territoriale Expansion oder politisch-territoriale Neuordnung war unweigerlich mit Leid, schweren Entbehrungen und Tragödien der Zivilbevölkerung verbunden. Sie hinterließen unauslöschliche Spuren im Leben mehrerer Generationen, deren Schicksale mit der Geschichte des Überlebenskampfes verflochten sind, während die Erinnerung den Alltag des Heldentums und des unermesslichen Leidens bewahrt. Immer wieder wird den neuen Generationen so die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit des Friedens sowie der Wert des menschlichen Lebens vor Augen geführt.

In diesem Zusammenhang ist es von größter Bedeutung, die Geschichte dieser Generationen für die Gegenwart verständlich zu machen – auf Grundlage verlässlicher Daten, Archivmaterialien und bedeutender Zeitzeugnisse. Darüber hinaus gilt es, den historischen Ereignissen Anschaulichkeit, Glaubwürdigkeit und Gewicht zu verleihen, um ein klares Bild der gemeinsamen Geschichte mehrerer Generationen zu formen und die harte Realität jener tragischen Ereignisse anzuerkennen.

Deshalb war das grundlegende Ziel der durchgeführten Veranstaltungen nach dem Konzept der Organisatoren die sorgsame Bewahrung der Erinnerung an die schweren Prüfungen, die die Russlanddeutschen, Spätaussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge in den Nachkriegsjahren erleiden mussten. Ihr Schicksal war überschattet von Deportationen, Flucht, Vertreibung, Zwangsumsiedlungen, absichtlicher Voreingenommenheit und dem Verlust ihrer angestammten Heimatorte.

Die zuvor genannten konzeptionellen Grundlagen bildeten die Basis für die inhaltlich vielfältigen Veranstaltungen, die dem 80. Jahrestag des Kriegsendes und dem Schicksal der Nachkriegsgenerationen gewidmet waren.

Am eindrucksvollsten und sichtbarsten zeigte sich die beabsichtigte Bedeutung der „Woche des Gedenkens“ am 28. August – dem „Tag der Deportation der Russlanddeutschen“, der in vielen Ländern der Welt und in zahlreichen Bundesländern Deutschlands begangen wird.

Jedes Jahr dient dieses Datum, durchdrungen von tragischer Ausweglosigkeit und tiefer Trauer, als schmerzliche Erinnerung an die schweren Prüfungen, die mehrere Generationen von Russlanddeutschen erdulden mussten. Zugleich ist es ein Tag wahrer moralisch-ethischer Einheit für viele Russlanddeutsche, Aussiedler, zwangsweise Vertriebene, Flüchtlinge und ihre Nachkommen – unabhängig von ihrem heutigen Wohnsitzland.

Wie im vergangenen Jahr fanden die Veranstaltungen zum „Tag der Deportation der Russlanddeutschen“ in feierlicher Atmosphäre im Roten Rathaus in Berlin (Rotes Rathaus) statt. Daran nahmen der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner, Mitglieder des Berliner Senats und des Abgeordnetenhauses von Berlin (AGH Berlin) sowie zahlreiche Vertreter der Bezirksverwaltungen, Behörden, der Kulturszene, der Geschäftswelt und gesellschaftlicher Organisationen sowie gesellschaftlich-politischer Vereinigungen teil.

Dies war erneut ein deutliches Zeichen für die Anteilnahme und den Respekt gegenüber dem Schicksal der älteren Generation der Russlanddeutschen und belegt zugleich den verantwortungsvollen Umgang der Berliner Behörden mit der Rolle der Russlanddeutschen, Spätaussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge in der deutschen Gesellschaft.

Am selben Tag fand auf dem Parkfriedhof Marzahn eine feierliche Kranzniederlegung am „Gedenkstein“ für die Russlanddeutschen statt, die während der Deportation 1941 und in der „Arbeitsarmee“ ums Leben kamen oder litten.

Die „Woche des Gedenkens“ endete am 29. August in der Heilig-Kreuz-Kirche mit einem großen Konzert, das durch Aufrichtigkeit und spirituelle Tiefe der Darbietungen bestach und zweifellos die Herzen vieler Zuhörer berührte.

Während der Durchführung der genannten Veranstaltungen konnten W. Gauks einige Fragen gestellt werden.

BERLIN24: Was ist das Besondere an der „Woche des Gedenkens“, die mit den Schicksalen der Nachkriegsgenerationen verbunden ist?

W. Gauks: Zunächst möchte ich betonen – es gibt viele Besonderheiten. Aber das Offensichtliche und vielleicht Wichtigste ist: Dies ist die erste Veranstaltung dieser Art in Berlin. Daran nahmen verschiedene Organisationen und Vereinigungen der Russlanddeutschen, Spätaussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge teil. Gemeinsam. Trotz aller Unterschiede in den historischen Hintergründen ihrer Entstehung. Dafür möchte ich ihnen meinen aufrichtigen Dank und meine Anerkennung aussprechen.

BERLIN24: Warum wurden in den vergangenen Jahren keine Veranstaltungen in einem solchen Format durchgeführt? Alles beschränkte sich auf den 28. August, den „Tag der Deportation der Russlanddeutschen“.

W. Gauks: Eine Frucht muss reifen, bevor sie geerntet wird (lacht). Im Ernst – es brauchte Zeit für ein umfassendes Bewusstsein und ein kollektives Verständnis, dass das Nachkriegsschicksal mehrerer Generationen dieser Bevölkerungsgruppen mit all ihren Tragödien, Härten, Leiden, Entbehrungen, ständigen Verboten und Einschränkungen in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist.

BERLIN24: Was war dabei schwierig?

W. Gauks: Es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach war, wie zunächst gedacht. Eine bedeutende Rolle spielt immer das Vorhandensein angemessener und verlässlicher Ressourcen, die inhaltlich vielfältig sind. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass die wesentliche Unterstützung im respektvollen Verständnis des Veranstaltungskonzepts und die praktische Hilfe persönlich vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, von mehreren Senatoren der Hauptstadt, den entsprechenden Senatsverwaltungen, den Bezirksämtern, zahlreichen gesellschaftlichen Organisationen und der Berliner Geistlichkeit geleistet wurden. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.

BERLIN24: Was ist die zentrale Botschaft dieser Veranstaltungen im Jahr 2025?

W. Gauks: Es geht darum, die unerschütterliche Überzeugung und den Glauben daran zu bewahren, dass die Erinnerung an die tragischen Prüfungen, die nach dem Krieg das Schicksal der Russlanddeutschen, Spätaussiedler, Vertriebenen, Flüchtlinge und unschuldigen Opfer prägten, in den Herzen künftiger Generationen nicht verblassen wird. Und dass die hellen Erinnerungen an verstorbene Angehörige, Freunde und Landsleute nicht in Vergessenheit geraten. Im Wesentlichen sind die Veranstaltungen im Rahmen der Woche des kollektiven Gedenkens 2025 ein objektiver und symbolträchtiger Ausdruck von Solidarität, innerem Bewusstsein, bürgerschaftlicher Verantwortung und Verbundenheit mit den Ereignissen vergangener Jahre sowie ein Spiegel der Bereitschaft jedes Teilnehmers, sich an der Lösung der noch bestehenden Probleme dieser Bevölkerungsgruppen zu beteiligen.

BERLIN24: Viel Erfolg bei dieser Aufgabe!

W. Gauks: Vielen Dank!

Tags: Veranstaltungen Berlin August 2025 , Woche der Erinnerung Berlin 2025 , 80 Jahre Kriegsende Berlin , Deportation Russlanddeutsche , Walter Gauks Berlin , Rotes Rathaus Berlin Konzert , Parkfriedhof Marzahn Gedenkfeier , Heilig-Kreuz-Kirche Konzert , Erinnerung Nachkriegsgenerationen

Kategorien: Aktuelles